खुद से जंग: जब अंदर का विरोधी सबसे बड़ा बन जाता है | आत्म-संघर्ष और मानसिक शांति पर ब्लॉग

खुद से जंग

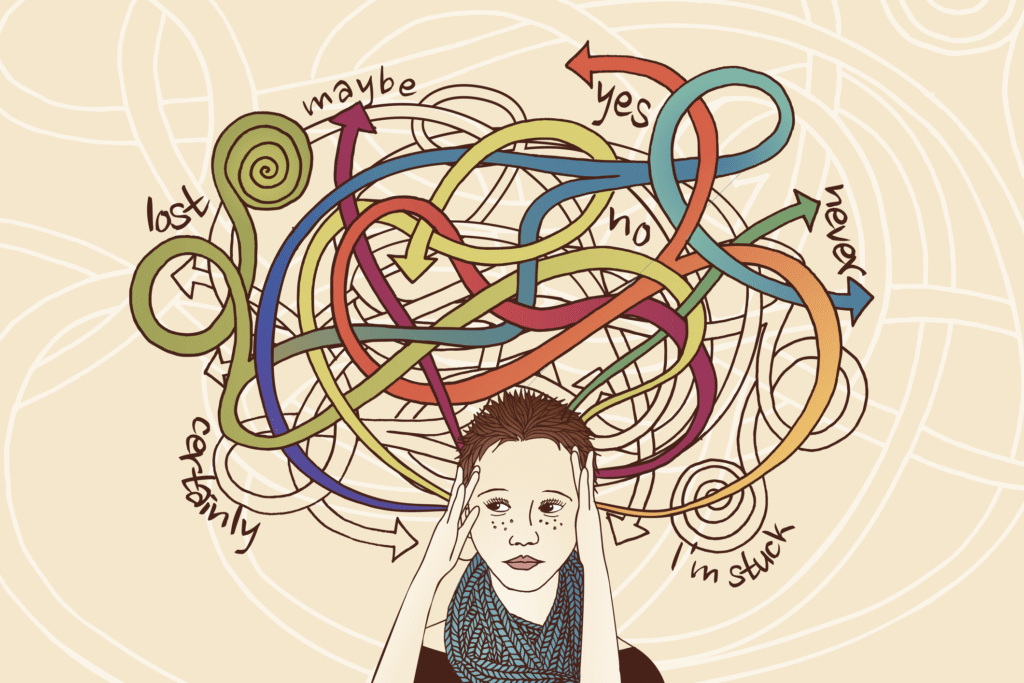

क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे बड़ी लड़ाई हम अपने ही भीतर लड़ते हैं? जानिए कैसे खुद से जंग मानसिक थकावट, आत्म-संदेह और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है।

प्रस्तावना

हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, जो दिखाई नहीं देतीं, पर सबसे ज़्यादा थकाती हैं। ये लड़ाइयाँ बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं — हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों के बीच। हम दूसरों से नहीं, खुद से जंग लड़ रहे होते हैं। यही जंग सबसे लंबी, सबसे मुश्किल और सबसे निजी होती है।

पहला अध्याय: ये जंग शुरू कहाँ से होती है?

खुद से लड़ाई अक्सर बचपन के अनुभवों, सामाजिक उम्मीदों, विफलताओं और आत्म-छवि से जुड़ी होती है। जब हम अपने मन की आवाज़ को दबाकर, समाज या परिवार की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं, तब अंदर एक विरोध पैदा होता है।

उदाहरण:

- जब हम एक ऐसा करियर चुनते हैं जो परिवार को खुश करे, लेकिन हमें नहीं।

- जब हम दूसरों को खुश करने की होड़ में अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज़ करते हैं।

- जब हम हर बार खुद को ही दोष देते हैं, चाहे गलती किसी और की हो।

दूसरा अध्याय: आत्म-संदेह – सबसे घातक हथियार

“क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं काबिल हूँ?” ये सवाल नहीं, बल्कि खुद से लड़ाई की शुरुआत होते हैं। आत्म-संदेह धीरे-धीरे आत्मविश्वास को खोखला कर देता है और हम अपने भीतर के आलोचक की आवाज़ पर विश्वास करने लगते हैं।

आत्म-संदेह के संकेत:

- निर्णय लेने में कठिनाई

- दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझना

- खुद की तारीफ को स्वीकार न कर पाना

- हमेशा माफ़ी मांगते रहना, भले गलती न हो

तीसरा अध्याय: अंदर का आलोचक – जो हमें नहीं छोड़ता

हर व्यक्ति के भीतर एक आवाज़ होती है जो उसकी गलतियों की याद दिलाती रहती है। ये अंदर का आलोचक कई बार बचपन के अनुभवों, तानों, असफलताओं या अपनों की उम्मीदों से जन्म लेता है। यह आलोचक हमसे बार-बार कहता है:

- “तू कभी सफल नहीं हो पाएगा।”

- “तेरे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते।”

- “तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है।”

इस आलोचक को कैसे पहचानें:

- हर बार नकारात्मक सोच आना

- सकारात्मक बातों को भी आलोचना में बदल देना

- दूसरों की तारीफ को शक की निगाह से देखना

चौथा अध्याय: मानसिक थकावट और भावनात्मक टूटन

खुद से लगातार लड़ते रहना मानसिक थकावट और भावनात्मक टूटन का कारण बनता है। धीरे-धीरे यह स्थिति डिप्रेशन, एंग्जायटी और सामाजिक अलगाव की ओर ले जाती है।

लक्षण:

- अकेले रहना पसंद करना

- बार-बार उदासी या चिड़चिड़ापन

- अनजानी बेचैनी

- खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार

पाँचवाँ अध्याय: ये जंग क्यों ज़रूरी है?

खुद से जंग को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमें हमारे भीतर छिपे डर, असुरक्षा और दर्द से परिचित कराती है। ये हमें खुद को जानने, स्वीकारने और आगे बढ़ने की ताक़त देती है। पर ज़रूरत है, इस जंग को समझदारी से लड़ने की।

सकारात्मक दृष्टिकोण:

- खुद की सीमाओं को जानना और उन्हें स्वीकारना

- भावनाओं को दबाने की बजाय समझना

- अपनी गलतियों से सीखना, पर खुद को दोषी न मानना

छठा अध्याय: खुद से शांति कैसे करें?

- स्वीकार करें – कि आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं।

- आत्म-करुणा अपनाएँ – खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा किसी अच्छे दोस्त के साथ करते।

- नकारात्मक सोच को चुनौती दें – जब भी भीतर से आलोचक बोले, उसे तर्क से उत्तर दें।

- थेरेपी या परामर्श लें – मनोवैज्ञानिक सहायता लेने में कोई शर्म नहीं।

- ध्यान और जर्नलिंग करें – ध्यान से मन स्थिर होता है, और जर्नलिंग से भावनाएँ स्पष्ट होती हैं।

सातवाँ अध्याय: जब जंग जीतने लगे

जब आप खुद से शांति करना सीखते हैं, तब जीवन बदलने लगता है। निर्णय स्पष्ट होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं और आत्म-सम्मान गहराता है। आप धीरे-धीरे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताक़त में बदलने लगते हैं।

संकेत कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं:

- खुद को कम दोष देना

- हर निर्णय में आत्मविश्वास होना

- मुश्किल समय में भी स्थिर रहना

- छोटी-छोटी खुशियों को महसूस कर पाना

निष्कर्ष

“खुद से जंग” सिर्फ एक भावनात्मक लड़ाई नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। यह हमें खुद के सबसे गहरे हिस्सों से मिलाती है — जहाँ डर, असुरक्षा, पर साथ ही शक्ति और संभावनाएँ भी छिपी होती हैं। अगर हम इस जंग को समझदारी से लड़ें, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत बन सकती है।