मन की कैद, डर और असुरक्षा, मनोविज्ञान ब्लॉग, मानसिक स्वास्थ्य

“मन की कैद: जब डर और असुरक्षाएँ हमें बाँध लेती हैं” ब्लॉग में जानिए डर और असुरक्षा का मनोविज्ञान, उनके कारण, असर और उनसे निकलने के उपाय। मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके यहाँ पढ़ें।

भूमिका

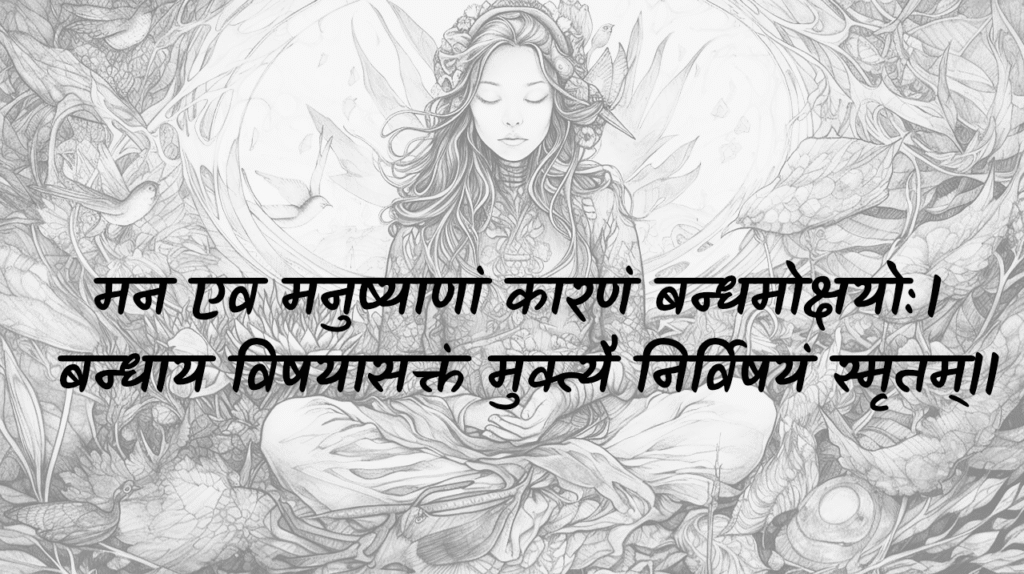

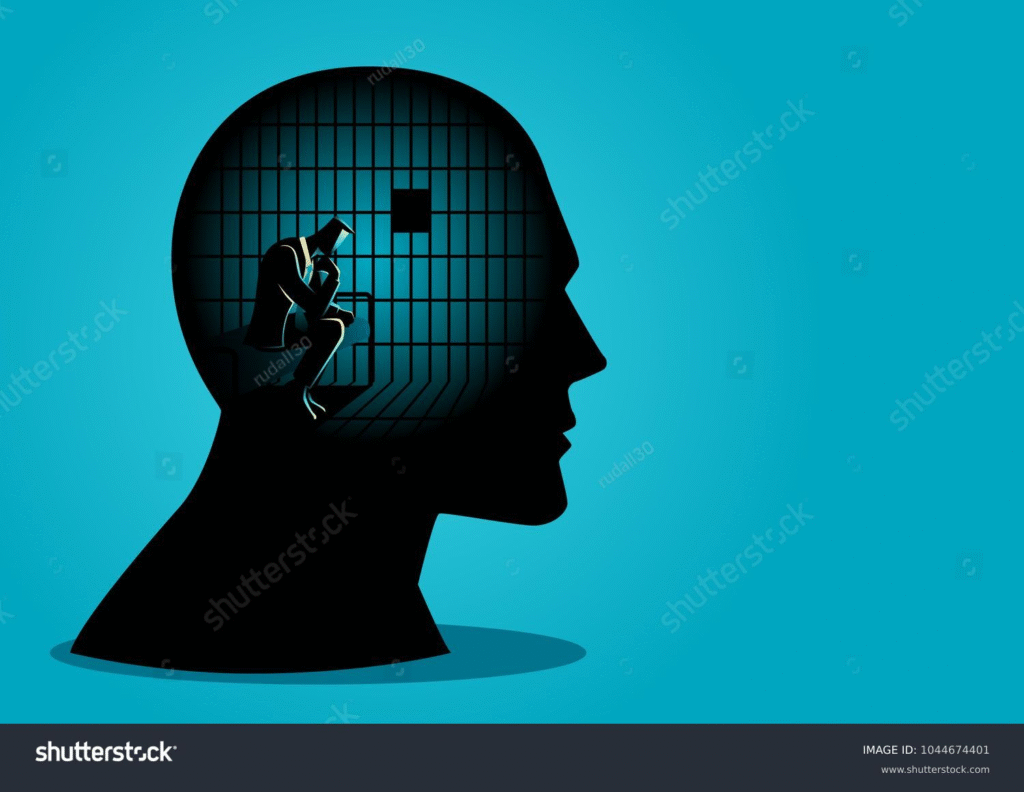

हम सबके भीतर एक ऐसा कोना होता है जहाँ डर और असुरक्षाएँ छिपी होती हैं। ये डर कभी असफलता का होता है, कभी खोने का, तो कभी दूसरों के सामने खुद को साबित न कर पाने का। धीरे-धीरे यही डर और असुरक्षाएँ हमारे मन को कैद कर लेती हैं। मन आज़ाद होना चाहता है, उड़ना चाहता है, लेकिन ये अदृश्य जंजीरें उसे रोक लेती हैं। इस ब्लॉग में हम समझेंगे कि डर और असुरक्षा कहाँ से आती है, ये कैसे हमें बाँध लेती हैं और हम इनसे मुक्त कैसे हो सकते हैं।

1. डर की जड़ें: बचपन और अनुभव

- बचपन का असर – जब बचपन में हमें बार-बार डांटा जाता है या तुलना की जाती है, तो हमारे भीतर असफलता का डर घर कर लेता है।

- समाज का दबाव – समाज अक्सर “क्या लोग कहेंगे?” जैसे विचार डाल देता है। यह वाक्य ही इंसान के भीतर गहरी कैद बना देता है।

- अनुभव और असफलताएँ – हर असफलता हमारे भीतर एक नई दीवार बना देती है, जिससे अगली बार कोशिश करने में हिचकिचाहट होती है।

2. असुरक्षाओं का बोझ

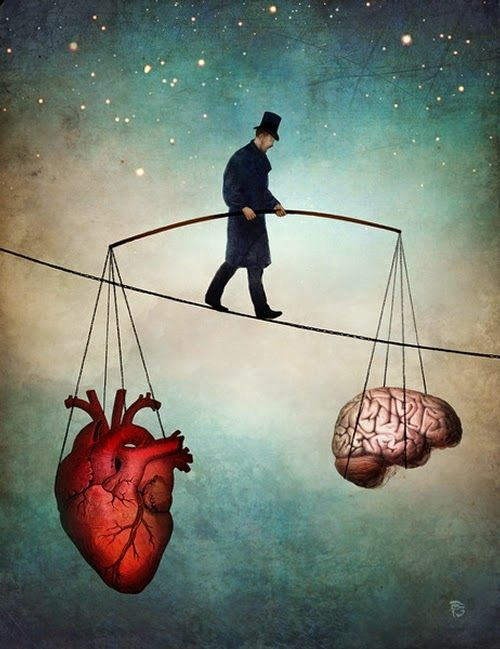

- खुद पर भरोसा न होना – जब इंसान को अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है तो असुरक्षा जन्म लेती है।

- दूसरों से तुलना – सोशल मीडिया और समाज में लगातार तुलना हमें अंदर से तोड़ देती है।

- रिश्तों में असुरक्षा – “क्या वो मुझे छोड़ देंगे?”, “क्या मैं उसके लायक हूँ?” जैसी सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है।

3. मन की कैद का असर

- करियर पर असर – डर के कारण नए अवसरों को अपनाने से डर लगता है।

- रिश्तों पर असर – भरोसे की कमी और असुरक्षाएँ रिश्तों को जहरीला बना देती हैं।

- मानसिक स्वास्थ्य पर असर – लगातार डर और असुरक्षा चिंता (anxiety), अवसाद (depression) और थकान को जन्म देती है।

4. कैद से निकलने के उपाय

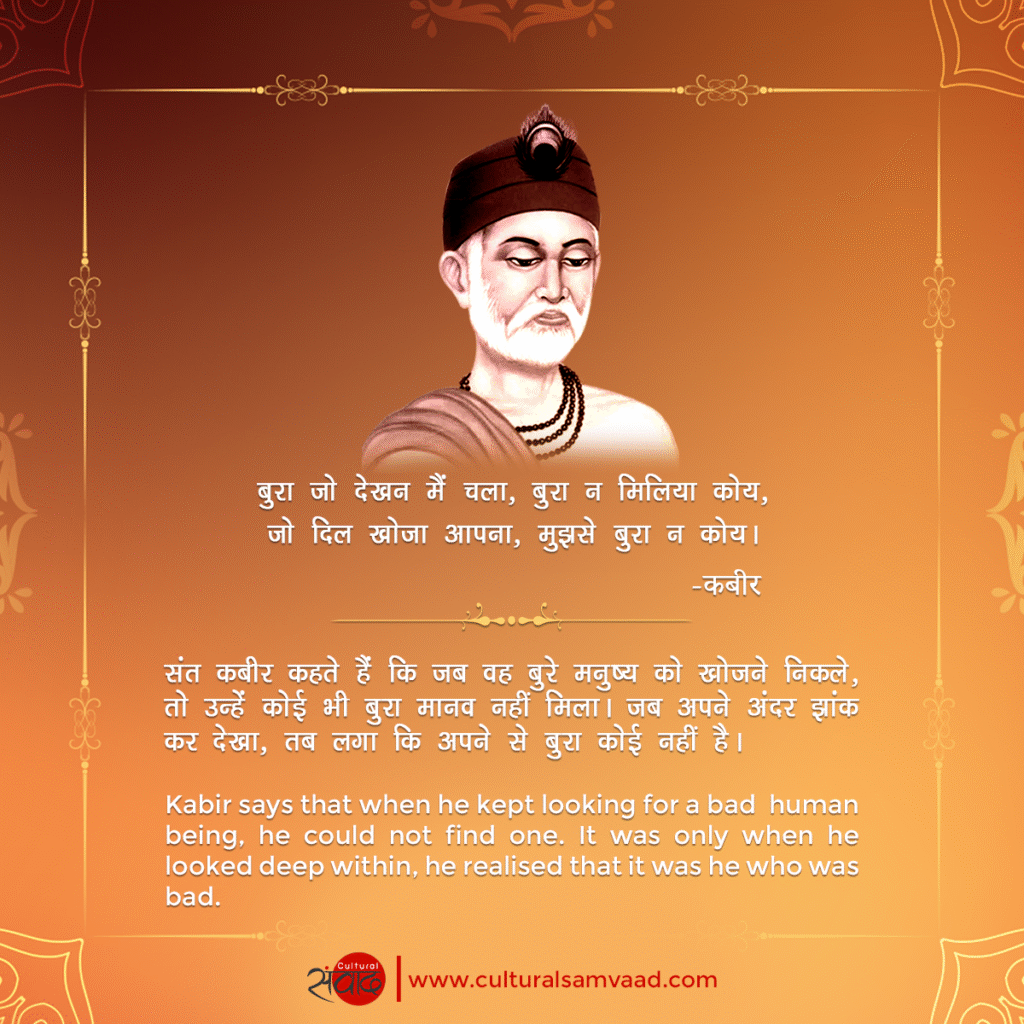

- Self-awareness – सबसे पहला कदम है अपने डर और असुरक्षाओं को पहचानना। जब तक हम इन्हें पहचानेंगे नहीं, तब तक इन्हें तोड़ नहीं पाएँगे।

- Positive self-talk – खुद से कहना: “मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ।” धीरे-धीरे यह मनोबल बढ़ाता है।

- Therapy और Meditation – कभी-कभी विशेषज्ञ की मदद और ध्यान (meditation) हमें गहराई से मुक्त कर सकते हैं।

- छोटे कदम उठाना – बड़े बदलाव तुरंत नहीं होते। रोज़ छोटे-छोटे कदम उठाकर हम धीरे-धीरे कैद की जंजीरें तोड़ सकते हैं।

5. डर से आज़ादी की कहानियाँ

- अब्राहम लिंकन – अनेक असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी और अमेरिका के राष्ट्रपति बने।

- कल्पना चावला – एक छोटे से शहर से निकलकर अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। अगर डर और असुरक्षा ने रोका होता तो यह संभव न होता।

- आप और हम – रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जब हम छोटे-छोटे डर तोड़ते हैं, तो एक नई आज़ादी का अहसास होता है।

6. निष्कर्ष

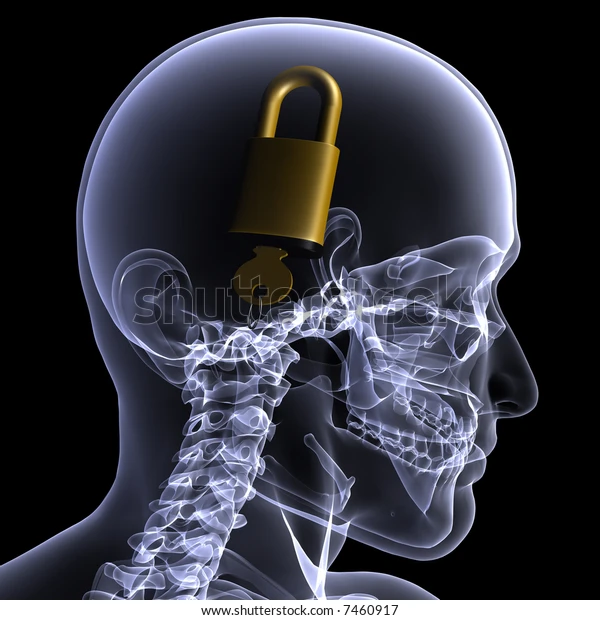

मन की कैद असली जेल से भी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि यह अदृश्य होती है। इसे कोई और नहीं, बल्कि हम खुद बनाते हैं। डर और असुरक्षाओं को पहचानकर, उनका सामना करके और उनसे आगे बढ़कर ही हम सच्चे मायनों में आज़ाद हो सकते हैं। याद रखिए, जंजीरें मन में हैं, चाबी भी मन में ही है।

✅ Related Posts (mohits2.com):