✍️ “कभी-कभी शरीर नहीं थकता, दिमाग भी चलता रहता है… पर मन बस चुपचाप बैठ जाता है। यही होती है – मन की थकान।”

🔹 भूमिका: थकान जो नींद से नहीं जाती

आज की दुनिया तेज़ है। मोबाइल स्क्रीन की झिलमिलाहट, नोटिफिकेशन की आवाज़, और लगातार बदलती ज़िम्मेदारियाँ हमें हर क्षण व्यस्त रखती हैं। हम काम कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं — लेकिन भीतर कहीं कुछ थक चुका होता है। यह थकान शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती है। इसे ही हम कहते हैं – “मन की थकान”।

🔗 सोशल मीडिया और मन: लाइक्स की लत या पहचान की तलाश?

🔗 डिजिटल डिटॉक्स: क्या हमें सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहिए?

🔗 1. mohits2.com के लिए लिंक :

✅ सोशल मीडिया और मन: लाइक्स की लत या पहचान की तलाश?

👉 यह लिंक “डिजिटल दुनिया और मन की थकान” सेक्शन में प्रयोग करें

✅ डिजिटल डिटॉक्स: क्या हमें सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहिए?

👉 यह लिंक “डिजिटल समाधान” सेक्शन में जोड़ें

✅ सोचो तो सही: बार-बार सोचने की आदत और उसका इलाज

🔗 2. mankivani.com :

✅ संबंधों का मनोविज्ञान: हम कैसे जुड़ते हैं और क्यों टूटते हैं?

👉 यह लिंक “मन की थकान और रिश्ते” सेक्शन में दें

✅ मन के घाव: वो दर्द जो दिखते नहीं, पर जीते जाते हैं

👉 यह लिंक “भावनात्मक थकान” या निष्कर्ष सेक्शन में फिट बैठता है

✅ सोच के जाल में फँसे मन का विज्ञान

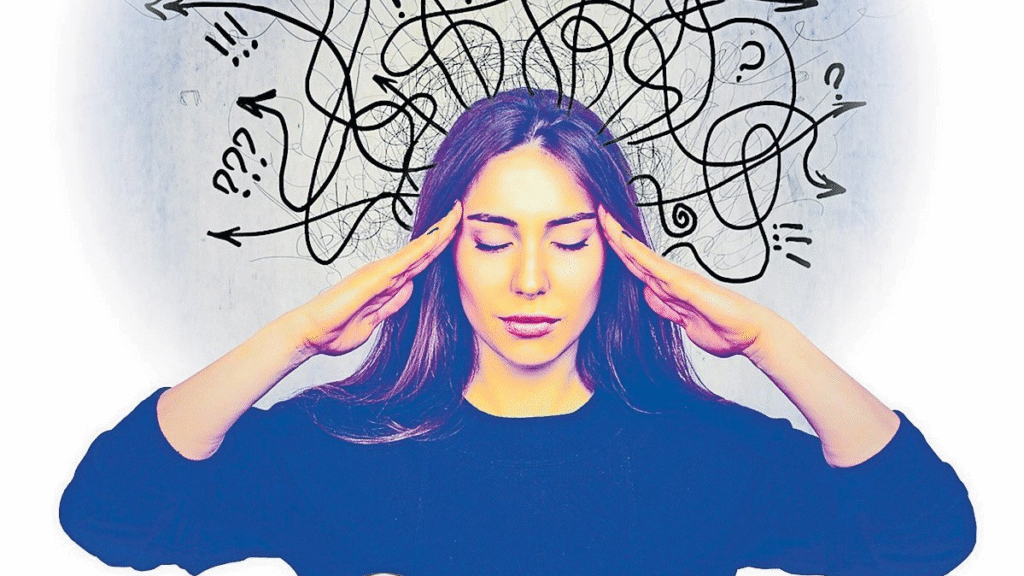

🔹 क्या है मन की थकान?

मन की थकान (Mental Fatigue) एक ऐसी स्थिति है जहाँ हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन हमारी भावनात्मक ऊर्जा, प्रेरणा, और निर्णय लेने की क्षमता धीरे-धीरे क्षीण हो जाती है। यह थकान सिर्फ मानसिक नहीं होती, यह हमारे व्यवहार, सोचने के तरीके, और संबंधों पर भी असर डालती है।

👉 यह थकान दिखती नहीं, पर हमें भीतर से तोड़ देती है।

🔹 लक्षण क्या हैं?

- बिना कारण चिड़चिड़ापन

- बार-बार सोच में उलझना

- निर्णय लेने में हिचकिचाहट

- नींद आने के बावजूद आराम महसूस न होना

- लक्ष्य से भटकाव और प्रेरणा की कमी

- भावनात्मक दूरी और सामाजिक थकान

👁 मानो जैसे जीवन चल रहा है, लेकिन हम उसमें उपस्थित नहीं हैं।

🔹 मानसिक थकान और डिजिटल जीवन

आज की डिजिटल दुनिया इस थकान को बढ़ावा देती है। हम लगातार स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, ख़बरें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं। इसका नतीजा — सूचना का ओवरलोड (Information Overload)।

📱 हर एक सूचना पर प्रतिक्रिया देना हमारे मन की ऊर्जा को धीरे-धीरे खा जाता है।

👉 पढ़ें:

🔗 सोशल मीडिया और मन: लाइक्स की लत या पहचान की तलाश?

🔗 डिजिटल डिटॉक्स: क्या हमें सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहिए?

🔹 Decision Fatigue: जब दिमाग जवाब देने लगता है

हम दिनभर छोटे-बड़े निर्णय लेते रहते हैं – क्या पहनें? क्या खाएं? किसे कॉल करें? किस मेल का जवाब दें? यह सब मिलकर decision fatigue को जन्म देता है।

👉 रिसर्च के अनुसार, हर निर्णय एक मानसिक ऊर्जा खर्च करता है।

जब यह थकान बढ़ती है तो:

- हम टालने लगते हैं

- भावनाओं से कटने लगते हैं

- गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है

🔹 केस स्टडी: ‘रीमा’ का अनुभव

रीमा एक 28 वर्षीय IT प्रोफेशनल है। वो रोज़ 9 से 10 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताती है। काम पूरा होता है, पर वह दिन के अंत में खाली महसूस करती है। दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता, किताबें जो कभी पसंद थीं – अब बोझ लगती हैं।

जब उसने एक मनोवैज्ञानिक से बात की, तो पता चला – वह मानसिक थकान (mental fatigue) से जूझ रही थी।

उपाय:

- स्क्रीन टाइम सीमित किया

- माइंडफुल वॉक शुरू की

- रात्रि में 30 मिनट का रीडिंग टाइम जोड़ा

3 हफ्तों में ही उसने बदलाव महसूस किया।

🔹 भावनात्मक थकान बनाम मानसिक थकान

| विषय | मानसिक थकान | भावनात्मक थकान |

|---|---|---|

| कारण | सोच का दबाव | भावनाओं का दमन |

| प्रभाव | निर्णय क्षमता में कमी | संबंधों से दूरी |

| समाधान | रेस्ट, फोकस टाइम | खुलकर बात करना, सहारा पाना |

दोनों में बहुत बार overlap होता है, और इसीलिए इलाज भी मिश्रित होता है।

🔹 मनोवैज्ञानिक समाधान: मन को कैसे आराम दें?

- डिजिटल डिटॉक्स: दिन में कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन बिताएं।

- माइंडफुलनेस मेडिटेशन: 10-15 मिनट रोज़ ध्यान लगाने से मानसिक ऊर्जा पुनः लौटती है।

- ‘ना’ कहना सीखें: हर चीज़ में शामिल होना ज़रूरी नहीं।

- प्राकृतिक संपर्क: पेड़ों के बीच टहलना, सूर्य की रोशनी लेना – वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीक़े हैं।

- सकारात्मक रूटीन: सोने और उठने का एक निश्चित समय हो।

🔹 जब थकान बनी रहे, तो क्या करें?

अगर ऊपर दिए गए उपायों के बावजूद आपको:

- निरंतर थकान

- ध्यान की कमी

- नींद में समस्या

- नकारात्मक विचार

का सामना हो रहा है तो मनोवैज्ञानिक/चिकित्सक से मिलना ज़रूरी है।

👉 मनोविज्ञान में थकान को “Cognitive Load Disorder” से भी जोड़ा जाता है।

🔹 मन की थकान और रिश्ते

जब मन थका होता है तो हम अपने करीबी लोगों से भी दूर होने लगते हैं। बातों में दिलचस्पी नहीं रहती, हर चीज़ का जवाब “ठीक हूँ” बन जाता है।

📌 रिश्तों को बचाने के लिए अपने मन का ध्यान रखें।

👉 पढ़ें:

🔗 संबंधों का मनोविज्ञान: हम कैसे जुड़ते हैं और क्यों टूटते हैं? (mankivani.com)

🔚 निष्कर्ष: थमना भी ज़रूरी है

मन की थकान कोई कमजोरी नहीं, यह एक संकेत है कि हमें भीतर झाँकने की ज़रूरत है। ये वो पड़ाव है जहाँ हमें रुककर अपने आपसे पूछना चाहिए:

“मैं खुद से कब आख़िरी बार मिला था?”

आपका दिमाग चलता रहेगा, पर मन को थामिए, समझिए और सहेजिए। क्योंकि एक स्वस्थ मन ही संतुलित जीवन की नींव होता है।

🔎 Meta Description:

मन की थकान क्या होती है? क्यों दिमाग काम करता है, पर हम अंदर से थक जाते हैं? जानिए इसके लक्षण, कारण और समाधान इस विस्तृत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में।