भावनात्मक सुन्नता:

भावनात्मक सुन्नता: जब न खुशी महसूस होती है, न दुख

भावनात्मक सुन्नता क्या है? जब न खुशी महसूस होती है, न दुख – इसके कारण, लक्षण और इससे बाहर निकलने के व्यावहारिक उपाय जानें।

भूमिका

कभी‑कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब इंसान न पूरी तरह खुश होता है, न ही दुखी। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कुछ खाली‑सा महसूस होता है। न आँसू निकलते हैं, न मुस्कान आती है। इसी स्थिति को भावनात्मक सुन्नता (Emotional Numbness) कहा जाता है। यह कोई एक दिन की समस्या नहीं, बल्कि लंबे समय तक दबे हुए तनाव, दर्द और थकान का परिणाम होती है।

यह ब्लॉग भावनात्मक सुन्नता को समझने, उसके कारणों, लक्षणों और उससे बाहर निकलने के व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है।

भावनात्मक सुन्नता क्या होती है?

भावनात्मक सुन्नता वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति की भावनाएँ जैसे बंद‑सी हो जाती हैं। न खुशी का एहसास गहराई से होता है, न दुख का। ऐसा लगता है जैसे मन ने खुद को बचाने के लिए भावनाओं पर ताला लगा लिया हो।

यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दिमाग की एक सुरक्षा प्रतिक्रिया होती है, जो बार‑बार लगने वाले भावनात्मक झटकों से खुद को बचाने की कोशिश करती है।

भावनात्मक सुन्नता के प्रमुख कारण

1. लंबे समय तक तनाव

लगातार जिम्मेदारियाँ, आर्थिक दबाव, पारिवारिक तनाव और काम का बोझ मन को थका देता है। जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो दिमाग भावनाओं को कम महसूस करने लगता है।

2. दबाया हुआ दुख और दर्द

जो दुख हम रोकर, बोलकर या महसूस करके बाहर नहीं निकालते, वही धीरे‑धीरे हमें सुन्न बना देता है।

3. बार‑बार निराशा का अनुभव

जब उम्मीदें बार‑बार टूटती हैं, तो मन उम्मीद करना ही बंद कर देता है। इसी के साथ भावनाएँ भी धीमी पड़ जाती हैं।

4. बचपन की अनदेखी या भावनात्मक कमी

जिन लोगों को बचपन में भावनात्मक सहारा नहीं मिला, वे बड़े होकर अपनी भावनाओं से कटे हुए महसूस कर सकते हैं।

5. सोशल मीडिया और डिजिटल थकान

हर समय दूसरों की खुशहाल ज़िंदगी देखकर तुलना करना भी भावनात्मक सुन्नता को जन्म देता है।

भावनात्मक सुन्नता के लक्षण

- किसी भी बात से ज़्यादा फर्क न पड़ना

- खुशी के मौकों पर भी उत्साह न महसूस होना

- दुखद घटनाओं पर भी भावनात्मक प्रतिक्रिया न आना

- लोगों से दूरी बनाना

- खुद को खाली या खोया‑सा महसूस करना

- हर काम को बस निभाते चले जाना

क्या भावनात्मक सुन्नता और डिप्रेशन एक ही हैं?

नहीं। दोनों अलग‑अलग हैं, लेकिन आपस में जुड़े हो सकते हैं।

- डिप्रेशन में दुख, निराशा और नकारात्मक भावनाएँ ज़्यादा होती हैं।

- भावनात्मक सुन्नता में भावनाओं की कमी महसूस होती है।

कई बार डिप्रेशन के बाद या लंबे तनाव के बाद भावनात्मक सुन्नता आ सकती है।

भावनात्मक सुन्नता रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है?

जब इंसान खुद कुछ महसूस नहीं कर पाता, तो वह दूसरों की भावनाएँ भी ठीक से नहीं समझ पाता। इससे:

- रिश्तों में दूरी बढ़ती है

- गलतफहमियाँ पैदा होती हैं

- साथी को लगता है कि आप ठंडे या बेरुखे हैं

असल में, आप बेरुखे नहीं होते, बस थके हुए होते हैं।

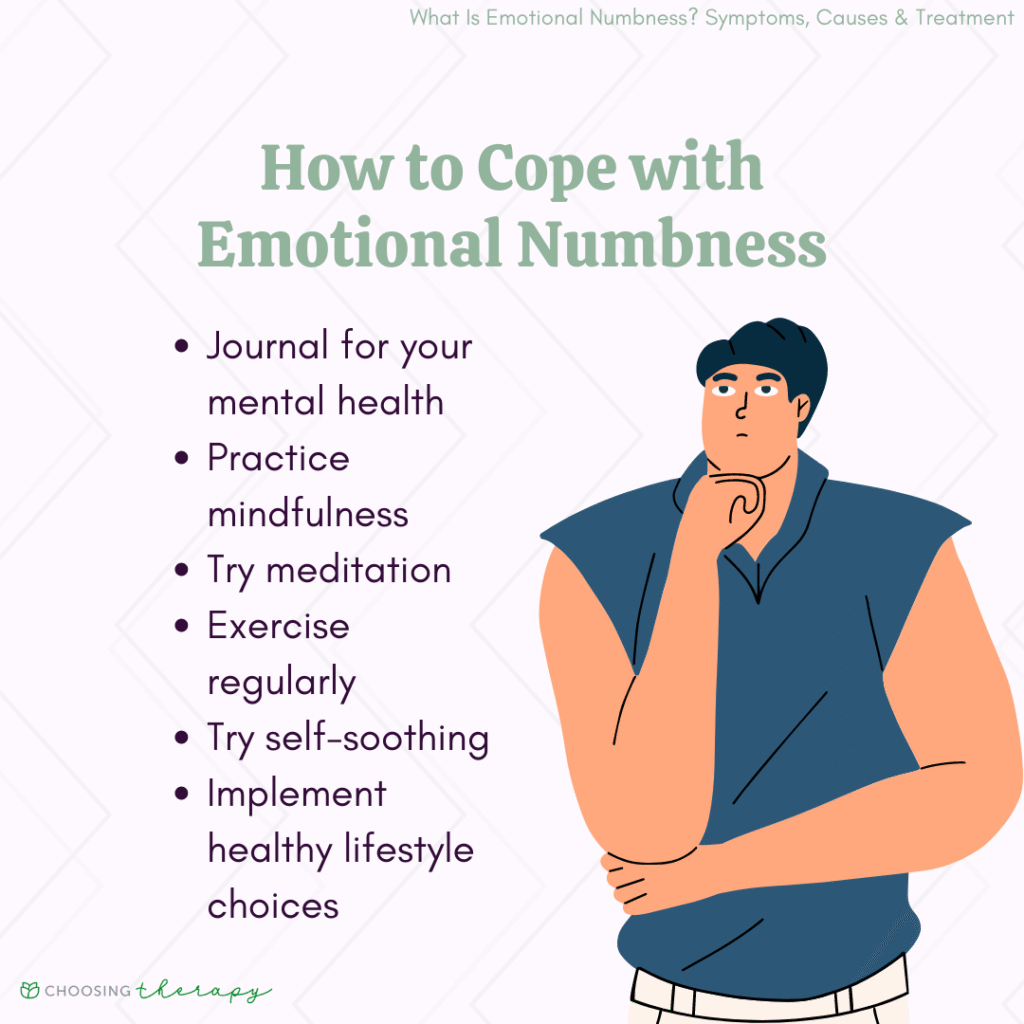

भावनात्मक सुन्नता से बाहर निकलने के व्यावहारिक तरीके

1. खुद की स्थिति को स्वीकार करें

सबसे पहला कदम है यह मान लेना कि “हाँ, मैं अभी भावनात्मक रूप से सुन्न महसूस कर रहा/रही हूँ।”

2. भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दें

खुद को रोने, लिखने, या चुप बैठकर सोचने की इजाज़त दें। भावनाएँ दबाने से नहीं, स्वीकार करने से लौटती हैं।

3. लिखने की आदत डालें

डायरी या मोबाइल नोट्स में बिना सोचे‑समझे अपनी भावनाएँ लिखें। यह मन को खोलने का सुरक्षित तरीका है।

4. शरीर की देखभाल करें

नींद, भोजन और हल्की एक्सरसाइज़ भावनाओं को वापस लाने में मदद करती है। शरीर और मन गहराई से जुड़े होते हैं।

5. डिजिटल दूरी बनाएँ

कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लें। लगातार तुलना मन को और सुन्न कर देती है।

6. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें

आपको समाधान नहीं, सिर्फ सुने जाने की ज़रूरत होती है।

7. प्रोफेशनल मदद लेने से न हिचकें

अगर सुन्नता लंबे समय से बनी हुई है, तो काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से बात करना समझदारी है।

क्या भावनात्मक सुन्नता ठीक हो सकती है?

हाँ, बिल्कुल। भावनात्मक सुन्नता स्थायी नहीं होती। यह मन का संकेत है कि अब उसे आराम, समझ और देखभाल चाहिए। सही समय पर ध्यान देने से भावनाएँ धीरे‑धीरे वापस लौट आती हैं।

निष्कर्ष

भावनात्मक सुन्नता कोई कमी नहीं, बल्कि मन की थकान की भाषा है। जब न खुशी महसूस होती है, न दुख – तब मन चुपचाप मदद माँग रहा होता है। खुद को समय देना, समझना और संभालना ही इस सुन्नता को तोड़ने की कुंजी है।

अगर आप यह पढ़ते हुए खुद को इसमें पहचान पा रहे हैं, तो याद रखें – आप अकेले नहीं हैं, और यह स्थिति बदली जा सकती है।